- 1 : 25/02/27(木) 19:30:20 ID:ebyG

- 【近畿説】3世紀に日本の中心が近畿に移った?

(寺沢さん)「3世紀になると、突然纒向(現在の奈良県)に大きな集落が現れます。当時日本最大とされる王宮跡があり、全国から土器が集まる物流の拠点で、まじないも行われていた痕跡が残っています。

つまり、政治・経済・祭祀(さいし)の中心として纒向が機能していたということです。」 - 2 : 25/02/27(木) 19:30:50 ID:ebyG

- (寺沢さん)「私が描く枠組みはこうです。もともと大陸に近い伊都国(現在の福岡県)が倭国(日本)の政治と外交の中心でした。この伊都国を盟主とする体制を『イト倭国』と呼びます。

ところが2世紀末に後漢王朝が衰退して権威が弱まるに伴い、この『イト倭国』も求心力を失い、政治や外交の窓口としての役割を果たせなくなりました。

その後、遼東半島から朝鮮半島で勢力を持っていた公孫氏に促される形で、西日本の主要なクニが集まって話し合い、卑弥呼を新たな倭国の女王として共立したのです。このとき新たな倭国の都として建設されたのがヤマト国(邪馬台国)内の纒向遺跡というわけです。」 - 3 : 25/02/27(木) 19:30:58 ID:ebyG

- 邪馬台国どこに?九州説・近畿説/吉野ヶ里遺跡の最新発掘の成果は?専門家が読み解く

https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pO2WWvpMR8/ - 4 : 25/02/27(木) 19:31:46 ID:ebyG

- これが現実

- 5 : 25/02/27(木) 19:31:59 ID:ebyG

- 邪馬台国が畿内にあったとすると天皇家の成り立ちとも地続きになるよね

- 6 : 25/02/27(木) 19:32:03 ID:imub

- 奈良が有力なんやっけ

- 8 : 25/02/27(木) 19:32:29 ID:ebyG

- >>6

そうやね

専門家の間では畿内説が半ば確定的な扱いや - 9 : 25/02/27(木) 19:33:20 ID:GQhi

- これだから権威主義は

卑弥呼の墓が九州で発見されたとか言ってなかったか? - 10 : 25/02/27(木) 19:33:38 ID:ebyG

- >>9

違ったみたいやで - 11 : 25/02/27(木) 19:33:59 ID:GQhi

- >>10

違うっていうのは、別の人の墓だったって意味? - 13 : 25/02/27(木) 19:34:38 ID:ebyG

- >>11

卑弥呼の墓だとする決定的な証拠が見つからなかったということや - 12 : 25/02/27(木) 19:34:34 ID:RDgW

- 考古学板でやれ

- 14 : 25/02/27(木) 19:34:48 ID:ebyG

- (高島さん)「皆さんがお宝を期待する気持ちも分かりますが、残念ながら邪馬台国論争は、くわの一掘りで決着がつくものではないのです。

当時の中国・朝鮮の状況も踏まえた上で、どういう過程で日本という国家ができたかという筋書きをしっかり見通しながら考えることが、日本の歴史を考える上で最も大事なこと。」 - 15 : 25/02/27(木) 19:35:26 ID:Y5U7

- 歴史スレJ民の出番

- 16 : 25/02/27(木) 19:35:50 ID:ebyG

- >>15

どちらかというと考古学スレJ民の出番だと思われる - 21 : 25/02/27(木) 19:37:52 ID:Y5U7

- >>16

おんJで考古学スレ見たことないんだけど?

歴史スレより激レアなだけでたまに立ってんのかな - 17 : 25/02/27(木) 19:35:57 ID:Nbcz

- 永井産業

世界史組のワイにも分かるように説明して? - 19 : 25/02/27(木) 19:37:01 ID:ebyG

- >>17

2世紀まで北九州が繁栄してた

3世紀頃には奈良に中心地が移った

時期的に邪馬台国は畿内だろうという話 - 23 : 25/02/27(木) 19:38:08 ID:Nbcz

- >>19

はえー - 18 : 25/02/27(木) 19:36:35 ID:0Txy

- 魏志倭人伝の記述を正確にたどれば邪馬台国は太平洋上にある

つまり邪馬台国は失われしムー大陸にあり日本人はその超古代文明の末裔だったんだよ!! - 20 : 25/02/27(木) 19:37:48 ID:ebyG

- >>18

まず魏志倭人伝の記述を全て鵜呑みにするというのがね

当時の記録なんてどこまで信頼できるか怪しいで

だからこそ考古学の出番なんやな - 22 : 25/02/27(木) 19:38:05 ID:EMKj

- わからんけどなんかキモい

- 24 : 25/02/27(木) 19:38:35 ID:ebyG

- ちなみに纏向遺跡からは中国の銅鏡とか東南アジア産のバジルの花粉とかも見つかってるやで

大規模な宮殿跡地もある

当時の政治的中心地が奈良にあったことは間違いない - 25 : 25/02/27(木) 19:38:47 ID:Nbcz

- 陳寿って割と興味ないとこは適当やからな

魏志倭人伝もどうなんやろね - 26 : 25/02/27(木) 19:40:28 ID:ebyG

- >>25

記述を全てを信頼するわけにはいかんやろうな

文献から邪馬台国の位置を比定するのは無理や - 30 : 25/02/27(木) 19:42:10 ID:67gu

- >>26

発掘された遺跡を邪馬台国に比定するのも当然無理だな - 36 : 25/02/27(木) 19:44:59 ID:ebyG

- >>30

そら遺跡一つで比定するのは無理よ

重要なのは複数の遺跡の時期と当時の国際情勢を踏まえて分野横断的に説を立てることや - 27 : 25/02/27(木) 19:40:50 ID:AEDl

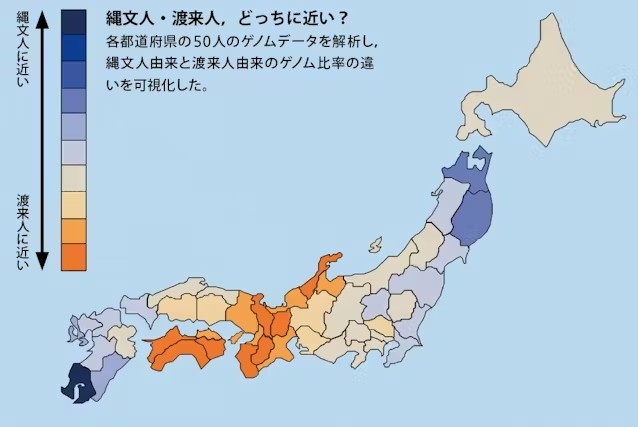

- 言語学的に見ても奈良にあるのは間違いないらしいけど

- 34 : 25/02/27(木) 19:43:38 ID:KBh5

- >>27

一時期言語学に詳しいj民が邪馬台国の話しとったな - 28 : 25/02/27(木) 19:41:18 ID:AEDl

- ヤマタイが古代日本語の発音でそのものヤマトみたいやね

- 33 : 25/02/27(木) 19:42:59 ID:ebyG

- >>27

>>28

邪馬台国がヤマト王権と繋がりがあるのも半ば確定的と見てええやろな

「卑彌呼」は日本語読みだと「日之御子」とかだったのかもしれん - 35 : 25/02/27(木) 19:44:26 ID:67gu

- >>33

ヒメミコ説がワイとしては1番しっくりくる - 48 : 25/02/27(木) 19:50:47 ID:ebyG

- >>35

あるいは「日大神」ないし「日三輪」とかの可能性もあるみたいね

纏向遺跡の近くには三輪山(みわやま)があって大神神社(おおみわじんじゃ)には太陽信仰の痕跡が見られる

「卑彌呼」の「卑」は「日」だったというわけや - 39 : 25/02/27(木) 19:45:16 ID:AEDl

- >>33

古代日本語的にはヒミコ=姫子で

姫っていうのがそもそも日を見る女という意味があるらしい

ここからもアマテラスとの関連がわかるようやな - 29 : 25/02/27(木) 19:41:23 ID:ebyG

- 邪馬台国九州説を支持するなら吉野ケ里遺跡とは無関係の王朝が奈良にいきなりドン!と登場することになる

そりゃ流石にないやろっていう

だから九州説を支持する専門家はもうほとんど残っとらん - 31 : 25/02/27(木) 19:42:47 ID:AEDl

- 神武東征ってのは飢饉が原因で九州から攻め上ってきたらしい

- 41 : 25/02/27(木) 19:47:00 ID:ebyG

- >>31

時期的にそれは絶対ない

神武天皇即位は紀元前660年

辛酉革命思想で無理やり引き伸ばした数字やから実際は1世紀とかそこらへんの人物になるやろう - 43 : 25/02/27(木) 19:48:00 ID:AEDl

- >>41

飢饉がないっていう証拠は? - 56 : 25/02/27(木) 19:53:40 ID:ebyG

- >>43

そこで飢饉があったという証拠を出すのが学問や - 32 : 25/02/27(木) 19:42:56 ID:0Txy

- 太平洋上に文明があったので九州より太平洋に近い奈良がその後の中心になったのも納得なのである

- 37 : 25/02/27(木) 19:45:05 ID:2UCy

- わいは九州説推しで旧唐書にある通り日本は倭国と別説推し

多分出雲-奈良の邪馬台国と無関係な社会が弱くなった邪馬台国を吸収合併したとおもってる - 50 : 25/02/27(木) 19:52:10 ID:ebyG

- >>37

無関係は流石に無茶やと思うんよね - 71 : 25/02/27(木) 20:02:27 ID:2UCy

- >>50

無関係ではなくて直系じゃないつってんのよ - 38 : 25/02/27(木) 19:45:14 ID:Nbcz

- つまり天照大神のモデルが卑弥呼様ってことぉ!??

- 40 : 25/02/27(木) 19:46:45 ID:2UCy

- そもそも今の天皇家は別の神祀っててアマテラスは他の部族から召し上げた説もあるからな

- 51 : 25/02/27(木) 19:52:24 ID:X8UV

- >>40

出雲が別格なのなんでなんすかねえ - 42 : 25/02/27(木) 19:47:30 ID:AEDl

- 元々奈良はナガスネヒコの領地で九州から来たニギハヤヒは一回負けとるからな

大阪湾の正面攻めるんやなくて熊野から豪族調略したりして攻略したんや - 44 : 25/02/27(木) 19:49:00 ID:6vpk

- 日本全国に民はいたけど、当時の関西地方代表が邪馬台国ってことやろ

必ずしも日本人のルーツ=邪馬台国というわけではないんやろな - 46 : 25/02/27(木) 19:50:06 ID:AEDl

- >>44

1000年前までアイヌの血を引く奥州藤原氏が東北でほぼ独立してたからな - 66 : 25/02/27(木) 20:00:23 ID:ebyG

- >>44

遺伝子的に見ても関西人とそれ以外とで遺伝子にかなり差があるみたいやからね

畿内は渡来系由来の要素が多い

それだけ渡来人も多かったということなんやろうなhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC18CCA0Y1A610C2000000/

- 45 : 25/02/27(木) 19:49:49 ID:IwpA

- 教科書ってなんだったんや??

鎌倉幕府も1192じゃなくて1426らしいし

ティラノザウルスもハゲて痩せた鳥なんやろ? - 53 : 25/02/27(木) 19:52:57 ID:KBh5

- >>45

室町幕府成立の方が先なんか… - 60 : 25/02/27(木) 19:56:52 ID:IwpA

- >>53

ちょっと間違えたわ - 49 : 25/02/27(木) 19:51:04 ID:6vpk

- 奥州藤原氏ってアイヌだったんか

- 55 : 25/02/27(木) 19:53:14 ID:AEDl

- >>49

俘囚の長の清原氏の末裔やで - 57 : 25/02/27(木) 19:53:44 ID:Nbcz

- >>49

それはミイラの調査とかで否定されてないか?

普通に元を辿れば藤原氏の有力家やし - 58 : 25/02/27(木) 19:55:49 ID:AEDl

- >>57

現代のアイヌと1000年前のアイヌの遺伝子はそらちゃうやろ - 64 : 25/02/27(木) 20:00:03 ID:Nbcz

- >>58

身体的特徴がアイヌ的でなく弥生人とか渡来人的って調査結果らしいで

自分で名乗ってる異名的に文化を受容した可能性はあるが

もちろんだからといってルーツがアイヌであることを完全に否定はできんけど - 67 : 25/02/27(木) 20:01:00 ID:2UCy

- >>58

アイヌと俘虜は別 俘虜ってのは北方諸民族つって言語は日本語の方言だけどヤマトともアイヌとも文化が違う

北方諸民族もエミシと呼んでてアイヌの蝦夷と混同した結果こんな風にグダグダ論説が横行するようになった - 69 : 25/02/27(木) 20:01:25 ID:ebyG

- >>49

これはゲノム解析で否定的な結果が出てたはずや - 52 : 25/02/27(木) 19:52:43 ID:AEDl

- 卑弥呼って中国側の当て字でしかないで

対馬もほんまの意味は「津島」やし - 54 : 25/02/27(木) 19:53:11 ID:X8UV

- ごく自然に考えるなら日巫女ちゃうの

- 59 : 25/02/27(木) 19:56:18 ID:vL1F

- 邪馬台国以外の国名ほとんど出てこないのはなんでなんや

吉野ヶ里が邪馬台国ではなかったとして、じゃああれはなんやって方に興味関心は行かないんか - 61 : 25/02/27(木) 19:57:22 ID:AEDl

- >>59

結局大宰府みたいな感じで邪馬台国の名前だけ出して九州の出先機関でやりとりしてた説もあるな - 62 : 25/02/27(木) 19:58:12 ID:J6Ji

- >>59

国交があった国がそれだけやったんちゃう? - 65 : 25/02/27(木) 20:00:07 ID:IwpA

- >>59

おかあさんがどんなゲーム機もファミコンっていうようなもんで中国にとって日本のあらゆる共同体が邪馬台国だったんちゃう - 63 : 25/02/27(木) 19:59:50 ID:6vpk

- 航海できたんなら九州ー奈良も交流があったんかな

- 68 : 25/02/27(木) 20:01:02 ID:IwpA

- >>63

黒潮あるし奈良南部とかはそうなんちゃう

今でも奈良南部とか秘境やけどあんがいまだ邪馬台国あったりな - 70 : 25/02/27(木) 20:01:58 ID:AEDl

- >>63

飛鳥時代くらいまで大阪平野ほぼ水没してたからな

法隆寺のあたりから峠越えたらもう海やし

大阪城辺りが天然の堤防になってたはずや

考古学者「邪馬台国は畿内で確定と見てええやろw」九州人、無事敗北へ…

おーぷんなんJ

おーぷんなんJ

コメント